eiszeit

manchmal

ist es kalt auf der erde

luft splittert in den poren der haut

in blüten wächst eis

wie löwenzahn fliegt die lust davon

aber weit

die worte sinken in toten kristall

aber tief

und warm wird nur wieder von

fremden feuern

Vogel- und Naturbeobachtungen, Vogelstimmen, Musik der Vögel, Lyrik

manchmal

ist es kalt auf der erde

luft splittert in den poren der haut

in blüten wächst eis

wie löwenzahn fliegt die lust davon

aber weit

die worte sinken in toten kristall

aber tief

und warm wird nur wieder von

fremden feuern

Ein Foto, das berührt, sicher nicht nur mich. Denn das Küken braucht auch unseren Schutz und steht für die Verletzlichkeit unserer Mitgeschöpfe, der wir in keiner Weise gerecht werden. Im Gegenteil: Zerstörung und Zerschneidung von Lebensräumen durch täglichen Flächenfraß, Klimakrise, intensive Landwirtschaft mit ihrem ungebremsten Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln, Stickstoffeintrag in und aus der Luft – all dies kulminiert in der gegenwärtig größten Katastrophe: dem Artensterben. Zu wenig beachtet, schon längst im Gange. Die Wissenschaftler nennen es inzwischen das sechste Massenaussterben in der Geschichte unseres Planeten – und das erste, das menschengemacht ist.

Dass sich die Natur in Millonen von Jahren erholen und neu beleben kann, hat sie nach dem fünften Massenausterben, mit dem die Welt der Dinosaurier für immer vernichtet wurde, bewiesen. Diesmal ist die Art, die mit Sicherheit vernichtet werden wird, wenn die Entwicklung so weitergeht, unsere eigene Art. Jedenfalls als eine, die auf Gesellschaft, Kultur und Zivilisation beruht.

♫ Feldlerchen und Kiebitze – Fluggesänge hinter dem Egelsee ♫

Dabei sind die Geschöpfe, denen wir mit unserer zerstörerischen und gierigen Ökonomie die Lebensgrundlagen entziehen, so schutz- und bewunderungswürdig. Darunter auch die, die es derzeit bei uns am meisten triftt: die Wiesenbrüter. Uferschnepfe, Rotschenkel, Großer Brachvogel, Bekassine, Wachtelkönig, Braunkehlchen, Wiesenpieper, Grauammer – und eben Kiebitz.

In Alwin Voigts altem Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen, überarbeitete 11. Auflage von 1950, heißt es: Der Kiebitz ist ein so häufiger und in jeder Beziehung so ausgezeichneter Sumpfvogel, dass er leichter zu finden und zu bestimmen ist als irgendein anderer …

Lang, lang ist’s her. Aus gutem Grund wurde der Kiebitz, dieser „ausgezeichnete Sumpfvogel“, ursprünglich in Feuchtwiesen heimisch, wie es sie z. B. auf Borkum noch gibt, zum zweiten Mal von NABU und LBV zum Vogel des Jahres 2024 gewählt.

Und er ist schön.

Mit Schillerglanz im Gefieder und im Wind wehender Federholle – das Männchen trägt sie besonders lang.

♫ Kiebitze balzen in der von Morgengesängen erfüllten Frühlingslandschaft am Egelsee ♫

Viele Jahre lang haben uns die Rufe und Flugmanöver dieser charismatischen Regenpfeifer während des Krötensammelns am Amphibienzaun begleitet. Denn ihr Brutgebiet am Egelsee, einem von großen Weiden umstandenen Anglerteich am Rande eines Seggenrieds, liegt dem Krötenzaun genau gegenüber.

Ihr Gaukelflug im Frühjahr hat herrlich clowneske Züge: sich in der Luft hin und her werfen, zur Seite kippen und im Sturzflug nach unten trudeln, sich kurz vorm Aufprall auffangen, weiter gaukeln … Diese „Luftsprünge“ haben den Kiebitzen im Englischen den Namen Lapwings eingebracht. Worte und Fotos sind blass gegenüber der prallen Lebendigkeit, die sich dabei dicht über unsreren Köpfen abspielt, besonders, wenn das Wuchteln der breiten Flügelpaddel uns dabei in die Ohren wummert.

Erstaunlich – und für mich unwiderstehlich – sind die Balzrufe der Lapwings. Die können, obwohl Kiebitze keine Singvögel sind, gut und gern als Gesänge durchgehen. Sogar als Duettgesänge, denn wie oft konnte ich sie im Frühjahr zweisam gaukeln und „chiuwitten“ hören – und aufnehmen. In der folgenden Tonaufnahme ist das Wuchteln gleich zu Beginn zu hören, und in 00:22 ein nahezu synchrones Duett.

♫ Duettgesang im oft synchronen Balzflug am Egelsee ♫

Zunächst waren es zwei Paare, die wir seit unserem Herzug, das war 2003, beobachtet haben. Dann war es nur noch ein Paar, das Jahr für Jahr wiederkam. 2019 haben wir es sogar noch seine Küken führen und bewachen sehen. Das war kurz vor dem großen Hagelunwetter und das letzte Mal, dass auf dem Feld hier Mais angebaut wurde

♫ Kiebitze, die Junge führen, schlagen Alarm ♫

Im Frühjahr 2020 stand der Winterweizen schon in dichten Reihen – und andere Bruthabitate als das ehemalige Maisfeld gab es nicht. Die Kiebitze kamen nur noch kurz vorbei, flogen ein paar Runden, riefen – und verschwanden.

Seitdem, seit 2020, ist die Kiebitzbrut am Egelsee erloschen und 2023 sind in weiten Bereichen des Landkreises nur noch 6 Kiebitzküken flügge geworden, an der Grenze zum Schwäbischen 27.

Dabei sind Vögel so ortstreu! Sogar in ihrem Zugverhalten. In der Schwiftinger Feldmark, durch die ich oft komme ►ziehen jedes Jahr junge und alte Kiebitze durch ◄ und rasten auf den Feldern immer desselben kleinen Areals.

Ein so auffälliger und ehemals weit verbreiteter Vogel wie der Kiebitz hat, neben seinem lateinischen, viele volkstümliche Namen eingesammelt: Vanellus vanellus, Wiesenpfau, Muttergottestaube, Riedschnepfe, Geißvogel, Kiwitt. Und Kukkukskööster am Niederrhein, weil er – so wie der Küster in der Kirche immer vorm Pastor – bei uns immer vor dem Kuckuck erscheint,

In maximal sechs Wochen beginnt hier wieder die Krötenwanderung. Wider besseres Wissen werden wir, wenn wir suchend am Krötenzaun entlanggehen, unsere Ohren spitzen, hoffend, dass wir es nicht nur als Echo unserer Erinnerung hören, dieses unnachahmliche chiuwitt, sondern dass der Wiesenpfau wieder geflogen kommt, um über uns zu gaukeln, während wir die Kröten aus den Eimern klauben …

Denn wir wollen die Hoffnung noch keinesfalls aufgeben. Renaturierung unserer Landschaft, Wiedervernässung der Wiesen, Wiederkehr der vertriebenen Vögel – warum sollte das nicht möglich sein, allen Widerständen zum Trotz?

➡ Was es mit Fußtrillern und anderen Merkwürdigkeiten und mit Kiebitzschutz durch das Artenhilfsprogramm des LBV auf sich hat, siehe unter Kiebitz – Vogel des Jahres 2024 ⬅

Anfang November. Die Kraniche ziehen wieder, hauptsächlich über und entlang unserer großer Wasseradern und Landmarken wie Lech und Ammersee. Unsere Dorfecke scheint der Kranichzug dieses Jahr leider nicht zu berühren. Obwohl ich nicht aufhöre, nach ihren trillernden Trompetenrufen zu horchen, mit denen sie Kontakt untereinander halten und auf die ich meine herbstliche Sehnsuchtsmelancholie projiziere.

Am Ammersee Südende, diesem Hotspot für Seltenheiten, tummeln sich derweil ein Seeadler, Zwergscharben – kleine Kormorane aus Südosteuropa – und, schon seit Juli, eine Pünktchenente.

Diese Ente, Anas hottentotta, in Afrika heimisch, ist offenbar ein Gefangenschaftsflüchtling. Hottentottenente hieß sie bei uns bis 2020. Inzwischen sind schon weit über 1000 deutsche Vogelnamen geändert worden, weil sie als diskriminierend, kolonial oder rassistisch empfunden wurden, darunter eben auch Pünktchenente oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, die Schwarzsteppenlerche, ehemals Mohrenlerche.

In unserer Feldmark geht es nicht ganz so spektakulär zu wie am Ammersee. Schon früh sind die Schwarzmilane zu ihrer weiten Reise nach Afrika aufgebrochen. Auch die Rotmilane haben sich weitgehend aus der Feldmark zurückgezogen, aber weit weg sind sie nicht, denn und hin und wieder lässt einer sich blicken. Auch die ♫ rollenden Rufe ziehender Feldlerchen ♫ sind noch zu hören, die liebe ich sehr. Wenn sie rasten, verbergen sie sich gern zwischen Furchen, Stoppeln und niedrigem Bewuchs.

Hoch aufragend dagegen erstreckt sich, zwischen Landstraße und Feldweg, ein großer Acker mit gemischter Zwischensaat, die noch blüht und fruchtet. Sie bildet einen Magnet für viele Kleinvögel, die darin untertauchen. Neben ein paar Buchfinken und einer kleinen Schar Goldammern sammeln sich hier vor allem an die hundert Stieglitze. In einer lockeren Vogelwolke, die unruhig über dem Blühfeld hin und her schwenkt, stieben sie ab und zu hoch, um schnell wieder darin zu verschwinden oder sich vorübergehend in einem kleinen Baum am Rande zu einem Gruppenchwatz zu sammeln.

♫ Stieglitze: lebhafte Gruppenkommunikation im November ♫

Über dem Blühfeld flügeln, wie ich überrascht feststelle, langsam und in niedrigem Suchflug zwei Kornweihen. Jedes Jahr kommen hier ein paar durch und halten nach vielversprechendenen Ackerstrukturen Ausschau …

Vögel sind, wie ich immer wieder vom Neuem feststelle, ebenso findig wie ortstreu. Nicht nur kehren Zugvögel Jahr für Jahr an ihre alten Brutstätten zurück, sondern auch unsere Durchzugs- und Wintergäste suchen zuverlässig ihre gewohnten Rast- und Überwinterungsorte auf.

Das gilt für die Kornweihen ebenso wie für die Saatkrähen, die jährlich im Spätherbst in der Feldmark um Stoffen herum in großem Trupp erscheinen und sie mit ihren ♫ rauen Stimmen, tiefer als die der Rabenkrähen ♫, erfüllen.

Das gilt für die nordischen ► Pfeifenten ◄, die sich ab Frühwinter in zunehmender Zahl auf den Lechstauseen sammeln.

Und das gilt für die skurril-schönen Spießenten genauso wie für die ► Singschwäne ◄, die sich, samt diesjährigen Jungen, pünktlich auf dem Lech bei Apfeldorf eingefunden haben. Was Überraschungen nicht ausschließt!

♫ Singschwäne kommunizieren auch im Winter 2023/24 wieder lautstark auf dem Lech bei Apfeldorf ♫

Ende November beginnt es zu schneien. Es schneit und schneit, bis Anfang Dezember Büsche und Bäume sich unter der Last dicker Schneeschichten biegen und der Verkehr auf Straßen, Schienen und Flugplätzen zuammenbricht. Nichts geht mehr. Ringsum wird es still.

Die Doppellinde gegenüber unserem Haus ist nun über und über mit Schnee bepackt und bis in die letzten dünnen Zweigspitzen von weißen Kristallen ummantelt. Dazwischen hier und da dickere Äste in kontrastierender Schwärze. Im Garten Spatzen, Amseln und Elstern – eine Welt in schwarz und weiß. Auch der heftige Wind klingt dunkel und bar jeder Farbe.

Beim Kolkrabenpaar, das vorüberfliegt, verliert sich jeder Schiller im Schneegestöber, und nur ihre Rufe machen sie uns kenntlich.

♫ Kolkrabenpaar, überfliegend ♫

Wenn der Futterplatz ungewöhlich lange leer bleibt, halten wir Ausschau nach dem Sperber. Meist ist es uns nicht möglich, ihn zu erspähen. Manchmal sehen wir ihn als geschwinden Schatten um die Ecke jagen. Manchmal erhaschen wir für Augenblicke das Männchen oder das Weibchen. Aber dann …

Dann sitzt er in der Quitte vor unserem Küchenfenster, lange, und wir können seine gluhen Augen bewundern.

Im Dezember geht’s weiter mit Schneemassen, Tauwetter, Glatteis, Regen. Mit Hochwasser und Sturmböen, die mich fast vom Rad fegen, so dass ich das Umherfahren aufgebe. Aber: das Grundwasser ist endlich wieder aufgefüllt, wir hoffen auf eine Amphibienwanderzeit, in der kein Laichgewässer trocken gefallen ist – wie in den letzen Jahren oft passiert.

Zur Wintersonnenwende blakert und jault der Sturm ums Haus. Die Dunkelheit ist groß. Schluckt das Licht, kaum dass es in den Tag gesickert ist. Und die Kriege hören nicht auf, das unerbittliche Morden.

Die Zweige der Doppellinde schwanken pechschwarz im Gegenlicht. Jetzt sind die meisten Flügelblättchen, die zitternd bei jedem Luftzug bis zum Schneeeinbruch durchgehalten hatten, davongeflogen. Der Himmel hängt nicht wie sonst zwischen den Zweigen, in plastische Pastellfarben getaucht, sondern steht wie eine Wand dahinter, in kränklichem Weißlichgrau, das den Tag nicht erhellen kann.

Die Vögel verbergen sich. Das Rotkehlchen, über dessen Erscheinen wir uns so gefreut hatten, ist wieder verschwunden. Selbst unsere Sperlingsschar ist nicht mehr recht munter. Vor kurzem tauchten sie stundenlang gar nicht mehr auf, da muss der Sperber wieder zugeschlagen haben.

Die Natur – was genau ist das? – ist weder grausam, noch moralisch, noch romantisch. Sie i s t einfach. Geht ihren geheimnisvollen Gang. Mitleid ist eine menschliche Privatangelegenheit und spielt keine Rolle im Naturgeschehen. Grausamkeit dito. Licht und Dunkelheit durchdringen sich auf undurchschaubare Weise im Wurzelgrund unseres Daseins. In den sich das Leben unserer Bäume ganz konkret im Winter zurück zieht. Es bleibt der Sturm, das Aufgewühlte. Rüttelt an den Häusern. Heult.

Am Ammersee ist mitten in Eis und Schnee, am 1. Dezember, ein seltener hochnordischer Vogel aufgetaucht, ein Eistaucher – heimisch in Taiga und Tundra von in Grönland, Island undNordamerika bis hoch hinauf in die Arktis. Er ist geblieben, wird mal hier, mal dort am Ammersee gesichtet, sogar am Dampfersteg Dießen.

Spektakulär ist seine Stimme, die allerdings nur zur Balzzeit einsame nordische Seen beschallt. Oder Kino- und Fernsehfilmen unterlegt wird, um, wo auch immer die Handlung spielt, das Gefühl von Wildnis beim Betrachter hervorzukitzeln.

Ich höre den Balzruf – von einem kanadischen Kollegen aus Xeno-Canto geborgt – nicht ohne dieses gewisse Schuddern auf meiner Haut, das mich in Wildnisse zurückbeamt, die ich einmal gekannt haben muss.

♫ Eistaucher, „Gesang“, Kenai Peninsula Borough, Alaska ♫

Ende Dezember hat sich der Sturm gelegt. Auf dem Lech bei Apfeldorf, Stauwurzel Ost, geht es gemächlicher, aber nicht weniger spektakulär zu. Zu den Singschwänen, jetzt über 100, hat sich ein bei uns so seltener Zwergschwan gesellt. Ich erwische ihn am Silvestermorgen sogar mit der Kamera, als er endlich seinen Kopf aus den Federn zieht: kleiner als die Singschwäne, aber ebenso schön, mit etwas weniger Gelb am Schnabel. Gewöhnlich überwintern Zwergschwäne in Nordwesteuropa zu Hunderten!

Zwischen den Schwänen tummelt sich, und das ist hier tief im südlichen Binnenland besonders sensationell, ein Säbelschnäbler. Einer dieser langbeinigen schwarz-weißen Watvögel, der von wer weiß wodurch und woher an den Lech verdriftet worden ist.

Wir haben diese Art vor allem in Borkum kennen gelernt. Wo er, oft im Gleichtakt mit anderen Artgenossen, seinen langen, dünnen Schnabel, leicht geöffnet, durch Schlick oder Niedrigwasser hin und her pendelt, um kleine Krebstiere und Insektenlarven zu fangen. Ein ganz unwahrscheinlicher Anblick. Vor dem Schilfgürtel ist das Wasser jedoch nicht seicht genug. Also hat sich der seltsame Vogel auf eine andere Fangmethode verlegt: er gründelt wie eine Ente, den Steiß steil in die Höhe gereckt! Deshalb ist er von Weitem lange Zeit nur als schwarz-weißes Federbündel auszumachen. Als er endlich einmal pausiert und auf dem Wasser herumschwimmt, kann ich seinen so kühn gebogenen Schnabel sehen … sh. auch ornitho vom 1. Januar.

Dann kommt Wind auf. Langsam sickert schon wieder die Dunkelheit in den Tag. Das Jahr geht unweigerlich zu Ende. Ich habe hin und her geschwankt, ob ich hier zum Schluss den Eistaucher heulen oder die Singschwäne noch einmal posaunen lasse und mich für die Singschwäne entschieden.

♫ Singschwäne auf dem Eis bei Dornstetten, Duette und Chorgesang, Neujahr 2017 ♫

Der große Neujahrsposaunenchor, vor Jahren am Lech bei Dornstetten aufgezeichnet, gehört für mich nach wie vor zu meinen schönsten Schwanenaufnahmen. Seine wild lebendige Kraft eignet sich ganz besonders, um das alte Jahr zu verabschieden und gebührend zu begrüßen, was da kommt: das ganz und gar unbekannte Neue Jahr.

In zwei Wochen ist Wintersonnenwende, und dann feiern wir wieder mit Weihnachten die Geburt Jesu vor 2000 Jahren. Die Geburt Jesu in einem Land, das derzeit in Krieg, Elend und Blut versinkt, in dem so viele Kinder getötet worden sind und weiter getötet werden. Dennoch: Gerade jetzt, in dieser Zeit voller Unsicherheit, Angst und Gewalt sollten wir uns daran erinnern, dass Weihnachten eine Zeit des Wunders und der Hoffnung ist – oder zumindest sein sollte.

Wir feiern, wenn wir uns nicht vom Konsum ersticken lasssen, oder von Trauer, die Hoffnung darauf, dass es in dieser Welt Erlösung gibt. Wir feiern die Hoffnung auf das Ende der Dunkelheit und auf die Wiederkunft und Wiedererstarkung des Lichts. Mit anderen Worten: Wir feiern die Hoffnung auf ein Wunder.

Immer noch, auch in diesen zerstörerischen Zeiten, sind die Natur, und darin nicht zuletzt die Vögel im Grunde Wunder pur, wenn wir ihnen mit offenen Sinnen begegnen.

Vögel bewegen sich mit Leichtigkeit durch die Luft. Sie setzen sich auf irgendeinen Ast – manchmal punktgenau auf den, den sie ein halbes Jahr zuvor bei ihrem Start nach Afrika verlassen haben – und singen los, als wären sie in einem Konzertsaal. Sie sind frei und wild, wie es im Lied „Es saß ein klein wild Vögelein“ gerade besungen wurde, und sie brauchen keine mit Gold und Silber umwundenen Flügel, und Käfige schon gar nicht. Und die Menschen haben ihnen immer gern zugehört.

An Vögeln imponiert mir besonders, dass gerade die begabtesten unter ihnen, große Solosänger wie Amseln, Grasmücken, Rotkehlchen, Nachtigallen ihre Brutreviere kraft ihrer Gesänge abgrenzen. Auf diese Weise schaffen sie Klangreviere, die sie in der Regel gegenseitig respektieren, so dass sie darum gar nicht erst harte Auseinandersetzungen führen müssen.

Im Gegenteil: wenn zwei oder drei Sänger entspannt innerhalb ihrer jeweiligen Klangreviere singen, hören sie einander zu, regen sich gegenseitig an und konzertieren oft im Wechsel miteinander, gleichen ihre Motive sogar an.

Mit anderen Worte: Frieden schaffen ohne Waffen, dieser alte Slogan aus der Friedensbewegung, der heutzutage bei vielen Politikern gerdezu verpönt zu sein scheint – dieses Frieden schaffen ohne Waffen ist im Grunde ein Motto der Vögel und eine echte Weihnachtsbotschaft.

Vögel sind ja immer noch kleine, überaus flugfähige und hochmusikalische Dinos – Dinodiven sozusagen. Sie haben schon vor vielen Millionen von Jahren ihre Schnäbel gewetzt, lange vor unserer Zeit, und ihre Urmusik, ihre vielfältigen Laute und Weisen haben die Evolution der Menschheit von Anfang an begleitet.

Deshalb gehören Vögel, die Vielfalt ihrer Stimmen und die innere Stille, die sie verbreiten, unlösbar zu jenen grundlegenden Umweltbedingungen, die unser inneres Gleichgewicht stabilisieren.

Während Lärm und Kriegsgeschrei es nachhaltig zerstören. Dies, ebenso wie ein stummer Frühling, in dem sich kein Vogel mehr rührt, ist nicht nur für Vogelliebhaber eine erschreckende Vision!

Was hat Olivier Messiaen, der große Musiker und Vogelkenner des 20. Jahrhunderts, geschrieben: Was mich am meisten erneuert hat, ist, glaube ich, mein Umgang mit den Vögeln. Das hat viele Leute zum Lachen gebracht … Sie glauben, dass es „niedrige“ Tierarten sind … . Das ist vollkommen idiotisch. … Als ich mich mit den Vögeln befasste, habe ich begriffen, dass der Mensch so viele Dinge nicht erfunden hat, sondern dass so viele Dinge schon vorher um uns herum in der Natur existierten – nur hat man sie nie gehört.

Jeder Vogel ist ein lebendiges Leitmotiv, weil er seine eigene Ästhetik und sein eigenes Thema hat. … Ich habe den Eindruck, dass sie alles gefunden haben …, sogar die Mischungen von Klangfarben, die man heute sucht, und Nachhalleffekte.

Vögel haben ein absolutes Gehör. Sind fähig zu intonieren und zu transponieren. Sie können modifizieren, variieren und, wie unsere Amseln, in jeder Saison Neues erfinden und in ihr Repertoire einbauen. Das alles sind vokale Fähigkeiten, die hörbar weit über ihre Funktion, Brutreviere zu markieren und Weibchen anzulocken, hinausgehen. Ganz abgesehen davon, dass, wie man inzwischen weiß, viele Vogelweibchen singen, sogar zu den Jungen in ihren Eiern.

Für mich ganz persönlich ist gerade der Morgenchorus der Vögel im Frühling, der sogenannte Dawn Chorus, der lange vor Sonnenaufgang einsetzt, ein großartiger Schöpferlobgesang, der seine biologischen Funktionen weit übersteigt. Dies ist natürlich keine offizielle wissenschaftliche Verlautbarung!

Hören wir den Vögeln und ihren musikalischen Kunststücken doch einfach mal zu!

1 zum Beispiel den herrlichen Glissandopfiffen der Stare und ihren überraschenden Imitationen – hier imitieren sie den Turmfalken (00:05), den Rotmilan (00:20), das Huhngackern (00:40), den Pirol (ab 00:45)

2 einer Nachtigall mit ihren berühmten lang gedehnten Crescendo-Schluchzern, aufgenommen in Berlin, der Stadt der Nachtigallen, wo sie mir am Rande des dunklen Volksparks um Mitternacht direkt ins Mikrofon sang

3 einer Amsel mit ihrem (für unsere Ohren) witzigen Leitmotiv, das sie einen Frühling lang gleich bei uns um die Ecke herum unentwegt zum Besten gab – wir haben sie aus gutem Grund die Kikerikiamsel genannt

4 einem sehr seltenen Schildhornvogel, einem Helmeted Hornbill, mindestens so witzig wie die Kikerikiamsel. Wir sind ihm am allerletzten Tag unserer Streifzüge durch den malaysischen Regenwald mit Glück und Staunen begegnet

Und zum Schluss noch mal das Rotkehlchen, das zu Anfang unseres Konzerts leise zum Lied vom bitteren Winter gesungen hat.

Vögel singen ja so schnell, dass wir das gar nicht alles erfassen können. Und das heißt, dass unsere einfallsreichen Vögel noch viel einfallsreicher, differenzierter und kunstvoller singen, als wir überhaupt im Stande sind zu hören.

Im letzten Jahr habe ich einen Musiker kennen gelernt, Johannes Quistorp aus Peißenberg, der auch ein großer Liebhaber der Vogelgesänge ist. Er arbeitet mit einer Software, einem Overtone Equalizer, der vor allem von Sängern und Sprachtherapeuten eingesetzt wird. Man kann damit durch Verlangsamung vor allem Obertöne analysieren.

Ich habe ihm die Rotkehlchenaufnahme geschickt, und er hat sie bis zu 16fach verlangsamt. Dabei werden die Klänge naturgemäß nach unten oktaviert.

Und nun hören Sie mal, was er bei der Verlangsamung von nur einer der Strophen entdeckt hat.

5 ROTKEHLCHENSTROPHE vom 4.04.2022, kurz nach 6:00 Uhr morgens – 2 fach (00:10), 4fach (00:22), 8fach (00:39)), 16fach verlangsamt.

Die entscheidende Sequenz am Strophenende 01:47, zur Verdeutlichung dreimal wiederholt.

siehe auch: https://youtu.be/ywxGWZ5jqq8

Melodie erkannt? Ja, die Natur ist ein Konzerthaus – wenn man so will: Gottes Konzerthaus!

endlos im aufstieg begriffen

immer den rauchzeichen nach

ankunft

niemals und doch

den flammen näher denn je

ätna glatzköpfiger alter

gorgon voller flugaschenglut

esskastanienumkräzter

feuermoloch der sich wälzt im

eignen geschmolzenen

fleisch

worin das zyklopenaug kocht

larvenhaut: lavaverbrannte:

was sich entzündet an dir

nie kehrt es zurück zur

verlorenen

form

lange gespäht

gebohrt geforscht:

es bleibt

unentschlüsselbar

so offenbar verborgen

so hochmohnrot leuchtend

und lodernd

dass der blick unversehens

den schleier nimmt

alle schlüssel die ich

in händen hielt

lösten sich auf in dunst

und flogen als

distelsamen davon

mir bleiben nur die lieder

der bäume und wilden vögel

und die wissenden

stimmen der kinder

fremdzüngig allesamt

die es mir in die ohren rauschen

so verborgen so offenbar

dass ich nichts anderes kann

als lauschen lauschen

und lauschen

container halten mauloffen feil

tag unter: die nachtschwadron

rückt an das

nacktgeschwänzte regiment

seine langen barthaare hissend

besteigt es tausend containerthrone

wo fäulnis die knöchelchen

schwingt und nacht ihr loddergelumpe

lüpft aus plaste elaste kadavermüll

und das heer an den abfallbusen drückt

den überfließenden fetten – das

nagt und schmatzt und vergoustiert und

hört den spielmann nicht

der lockend die fängerflöte bläst –

ihm folgen nur die kinder der welt

ins sesam öffne dich nicht …

die grauen

pfeifen sich eins

nicht jede wenn der morgen blaut

schlüpft in ihr kloakennest zurück

sondern

hockt sich auf ihre hinterbeine am

sockel des obelisken

die vorderpfötchen zur brust

gefaltet

pfeift allem was da vorübertreibt

die pestilenz an den hals

junijuchzer

im grün über grün der quell

der sich nicht finden lässt

ist immer da samt quellnymph

tarnt sich mit schillernden

schleiern aus wind

kichert

verlacht meine mühseligkeiten

ich sollte das stöbern lassen

weiß ja man kann das wunder

nur ohne frommen firlefanz

wie die kinder verpurzelbäumen

oder im trampolin

mit hochgezogenen springfüßen treten

wie den wind die luft das garnichts

bis es wippt und mit sorglosen juchzern

über alles taube geschneck hinweg

mich tiefer verstört und betört

revised lecture, held at LBV Landsberg in November 2017 and in Berlin-Zehlendorf 2019

Years ago I started my sound journey through the world of bird songs with the question: Why do birds sing? And why so differently?

Difficult questions, hardly to be answered completely. In order to at least narrow them down, the first step was to investigate how birds sing.

Today, the question of the musicality of birds, which has always run along with my lectures, is at the center. Is this really music that birds make, and how is this reflected in the music of our own species? And what actually is music?

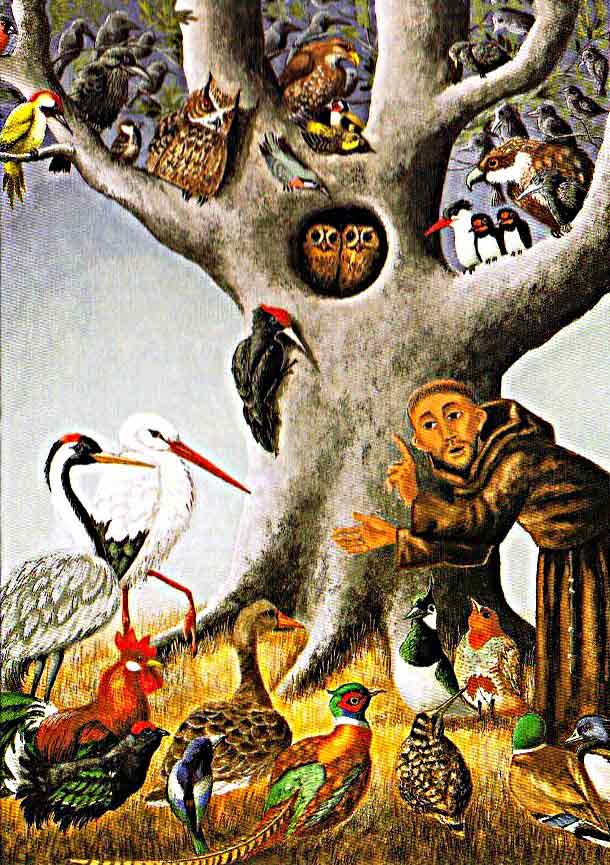

At the beginning there is the exact hearing! If you take a closer look at this depiction of Francesco of Assisi, you will realize that he not only preached to the birds, but also must have listened to them carefully – just notice his big ears!

The sounds that birds make when they are excited and with which they communicate about dangers do not exactly make one think of music. It is the same with us humans: If danger is approaching, even our best singers do not sing, but scream or remain silent (except in opera).

Incidentally, the warning and alarm, the excitement and begging calls of birds, which primarily serve immediate survival, are so simply structured that they can also be understood by other bird species. And must. No bird lives for itself alone!

The warning calls of our songbirds, for example, are often heard – here I have cut different warning, excitation and contact calls one after the other:

The begging calls of young birds are also part of the repertoire of innate behaviors that serve immediate survival:

Many other bird calls, whose message is nevertheless not easy to decipher, are rather simply structured: for example contact calls and so-called „Stimmfühlungslaute“ – perhaps to translate with „vocal tactile sounds“. Even the embryo in the egg can produce such sounds and thus send signals to its environment. For nest fledglings, such as the Quail, these calls serve a communal coordination, which causes the synchronous hatching of all chicks!

Contact calls are also important for the cohesion of bird flocks. For migrating Cranes and Greyleg Geese as well as for small bird flocks – Finches and Linnets, for example.

In addition, there are many spontaneous expressions of life that reflect sensations of the moment. Birds, more than other creatures, extend the boundaries of their bodies with their voices into the sound space which they strive to fill completely – and by the way: in the meantime it is known that the great solists among the songbirds mark and defend in particular the boundaries of their sound spaces, and not those of their feeding territories, with their songs. Thus they create peace without weapons – and the sermon of Francesco has fallen on fertile ground!

That sounds shrill or, as to the Bullfinch calls, only moderately melodic – although the calls of living birds never lack a wild brilliance.

First of all, what about these sounds:

♫ COMMON CRANES in the fields near Brodowin, Brandenburg, calling in duet ♫

Such duets are clearly coordinated sound events. In the case of the Cranes, a certain trumpet sound chord is repeatedly intoned in two voice. The Lapwings, starting at 00:22, also sing almost synchronously: this already fulfills more than one condition for music.

The calls of nine Rusty Geese, set up side by side on a gravel pit embankment one fine May day, are among my favorite choruses. They sound more original than melodious but are – spontaneously – organized and rhythmized together and thus also fulfill important conditions of music.

♫ 9 RUSTY GEESE concert on a gravel pit dam in chorus towards evening ♫

All three species do not belong to the songbirds – and yet they sing, not only in the ornithological sense!!!

The Great Reed Warbler, on the other hand, belongs to the sparrow- and songbirds. Its original song is harsh in sound, it must be, to drown out the rustle of large reed forests where it primarily breeds and sings. Its song is divided into strophes, varied in many ways, and clearly rhythmic.

♫ Two GREAT REED WARBLER sing in a small reedy bog meadow near the end of June ♫

and drown out all other bird and amphibian voices

The question whether these sound samples are music, I would answer unambiguously with yes. Of course, it is not jazz, not pop, not E-music. No human cultural, but an evolutionary high performance: just BirdMusic.

According to my perception, music begins when rhythm, melody and composition are added to the mere utterance of sound. Simply said, music is sound organized in the time and tone sequence. And melody is first of all nothing else than a designed sequence of sounds. All this is abundantly offered to us by the birds.

And beyond that, to say it exaggeratedly, as in the human music so in the music of birds the sound itself is the first and actual message. Everything else is additional meaning, purpose, interpretation, sensation, feeling of the listeners.

But there are certain listening habits and musical traditions, through which some sounds from the bird world are more distant or closer to us human beings.

However, a certain strangeness always remains, if only because birds literally play in a higher league – many of their songs are on average around 4000 Hz and higher, even reaching up to 14 000 Hz with overtones, while the human voice is usually far below 4000 Hz. The brilliant tenor voice, the so-called singer formant, is around 3000 Hz and must be acquired in years of practice.

Everyone agrees on the Cuckoo call: it is considered a simple but effective vocal element and is a very popular motif in baroque music as a harmonic chord – usually consisting of a minor third, but sometimes also a major third or a fourth. The well-known folk and children’s song Kuckuck, Kuckuck, ruft’s aus dem Wald (Cuckoo, cuckoo, calling from forest) is so memorable because the so-called Cuckoo’s third is intoned eight times in different pitches in it!

To illustrate this, here is an example of the use of the Cuckoo’s third in baroque music: Dorothee Mields sings The Cuckoo by Thomas Arne (excerpt), followed by a typical Cuckoo song from our Hagenheim forest:

In this baroque piece, the focus is on the recognition value of the bird call, because this was and is a factor not to be underestimated in the favor of the audience. But even here it is not really only about imitating the voice of the bird exactly (as the old bird flutes could do much better) but here human infidelity is thematized by means of the Cuckoo and even accompanied by a clear song text.

Two small historical notes: In the sacred music of the Middle Ages, the Cuckoo third was considered sexually charged and was therefore forbidden. And in baroque England, the flute was considered a purely male instrument, whose playing was frowned upon as being obscene for women.

In nature, by the way, the Cuckoo’s voices often roll over several times, and the female rises into a beautiful trill – both also like to sing in duet:

♫ Male and female Cuckoos sing and trill at the Ammersee, and in addition a Marsh Warbler sings incessantly ♫

The trilling is a very popular motif in bird music and can be excellently imitated and colored with the flute. So it is no wonder that one of the most famous bird music pieces from the Baroque period is dedicated to the Goldfinch. It was one of the most popular birds in Italy with its splendid colors, and it was also the most frequently depicted bird in paintings. What he had to pay with painful captivity.

Vivaldi, too, paints the impression of a lively colorful bird with vivid high trills in his famous „Il Gardellino“ using flute trills, repeated notes and rapid passages.

The following is a small excerpt from this which I have inserted into an original recording from our village for comparison and contrast. So Vivaldi’s baroque Goldfinch trill, played by the wonderful flutist Stefan Temmingh, versus Goldfinch live from Hagenheim on lead wire at the children’s playground:

SoiIt trills in the music of humans as well as in the music of birds everywhere!

Here again in short the trill duet of a pair of Little Grebes in the flooded meadow area of a small toad pond near Thaining, in which the two have raised their young – a very special water music:

In the world of birds, many duets and concerts are sung in this and similar ways.

Especially in the vastness of the rainforests duets serve the cohesion of the couples: In the following recording a pair of tropical Wrens that I encountered on a finca in Costa Rica are duetting. They regularly visited a coconut tree and feasted, along with other birds and squirrels, on a pecked or burst coconut.

Among the very great singers and composers of the Central European bird world, which sound particularly pleasant to many people’s ears, are the Blackbirds as well-known solo singers. The only question is: Is it a miracle or rather logical that this once shy forest inhabitant has come so close to humans?

Here is the beginning of a beautiful early morning concert fom my hometown, where many gardens meet behind long rows of houses – which creates a special reverb:

Birds sing best and most imaginatively when, stimulated by the songs of other conspecifics around their sounding territory, they can sing in a relaxed atmosphere, without the excitement of territorial defense.

In the following recording the same Blackbird as above, on a very early morning at the end of June, after having sung itself warmly for more than seven minutes suddenly goes over to a sub-song: this sounds, with its flourishes and kicks, like relaxation and pleasurable playful exercise, sung just for itself. And that’s probably what it was.

It is interesting that there are not many pieces of music dedicated to the Blackbird, such as Il Gardellino by Vivaldi, apart from Messiaen’s Le Merle noire. After all, the Blackbird motifs and songs, which our Blackbirds invent anew every year, have long been incorporated into classical music. So it is no wonder that people keep hearing classical motifs, especially from Mozart and Beethoven, in Blackbird songs and ask themselves the question: did these birds hear the classics or did the classics hear the birds?

Knowing that birds have been developing their songs for 60 million years, the answer is probably obvious!

I was allowed to listen to a Blackbird developing and perfecting the following beautiful motif around our house for a whole spring – a very special experience:

And here a special masterpiece from Potsdam: a Blackbird sings notes of a scale – a bird-specific „black choked“ scale, as a friend called it:

What comes next is a thrush relative from the Brazilian rainforest, an Orpheus Wren. With its pure flute notes and ingenious leaps of tone, this little bird is one of the great classical solists in the bird world – even if it does snare in a wren-like manner between its arias.

Hearing such singers, one can only say: if it were solely about the function of territorial defense and attracting females, then birds with such abilities would simply be overqualified. And basically it is beyond doubt that certain biological functions of bird songs do not preclude birds from singing with pleasure. To say it with the musician David Rothenberg:

Why do birds sing? For the same reasons as we do – because we can. Because we like to immerse ourselves in the realm of sound … Form is much more enduring than function. No explanation will ever erase the infinite need to sing.

A bird that has often inspired musicians in Europe and continues to inspire into modern times is and remains the Nightingale. It is considered a songbird par excellence and in our culture it embodies not only beauty but also the purity of love. The Nightingale not only has many motifs, but is also one of the few birds that can sing pure tones (that is, tones without overtones). Above all, it is a great performer.

And here is a small part of an original night recording from Wannsee, Berlin.

Natural the Nightingale is a bird of the floodplain forests, but now it is present in Berlin in large numbers!

In the Bavarian alpine foothills it is unfortunately mostly absent.

Längere Aufnahmen aus Berlin in xeno-canto: Wannsee, Volkspark Teil 1, Volkspark Teil 2

Older Nightingales master up to 200 different types of strophes – fluting and trilling, blare, gurgling, sobbing (dark: tuk tuk tuk tuk) – characteristic is a sequence of stretched pure-toned flute-elemts (dü dü dü dü …), which rises crescendo-like.

Young Nightingales begin to rehearse sounds they heard as chicks in the nest already during their first trip to Africa around November. They then sing many small elements – subsongs – which they assemble and structure piece by piece during the winter. (Research by ornithologist Prof. Silke Kipper, FU Berlin, since 2015 TU Munich).

As an example for the integration of Nightingale songs into modern music, I now bring a short recording from „Nighthingale“ by the Italian David Monacchi, which uses all technical means. He is a professor of electronic music in Foggia, Italy, records himself the bird songs that inspire him and incorporates them into his own music. Often he performs together with Bernie Krause. He calls his music Eco-acoustic compositions.

Monacchi has here first only integrated his Nightingale recording into his music piece, but then slowed it down, whereby it slips into a lower frequency, and swirled the whole with noises and instrumental music, mostly electronically generated.

When bird song recordings are slowed down, a lot of details can be heard that otherwise escape the attention of the human ear – and thus usually remain hidden from us. Birds can not only sing faster than humans, emitting more distinguishable tones and sounds per unit of time, they correspondingly can also hear in a more differentiated manner. In other words, birds are, not only with their wings and beaks, but also with their ears much more quick than we are.

Here again an excerpt of the Wannsee recording with triple reduced tempo: the frequencies automatically slip into lower pitches – and there we have the Monacchi effect!

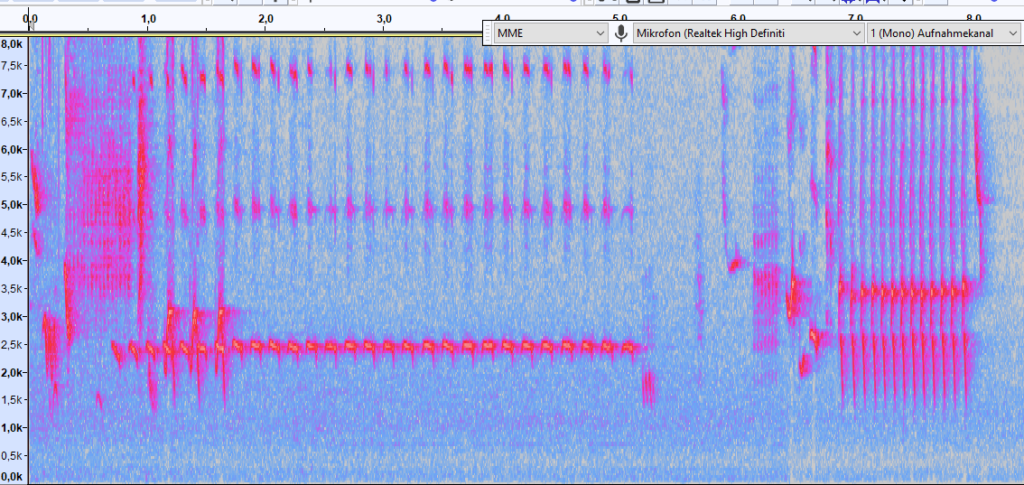

Of course, modern ornithology also takes advantage of this to explore the details of birdsong. Birdsongs are no longer represented only by notes or word transcriptions, but mainly by sonagrams, making details not only audible, but also visible.

Sonograms (spectrograms) are diagrams from which one can read the pitch (left bar, kHz), the temporal sequence (upper bar, sec) and the relative loudness (degree of blackening or, as above, reddening) of a sound event

A musician largely unknown in our country, but one of the most famous in his native Finland, is Einojuhani Rautavaara (1928-2016), whose work included twelve-tone music. He was a great experimental musician and an equally great bird lover and connoisseur, and also made sound recordings on his own in the far north. His famous concerto for orchestra and tape recordings is called „Cantus arcticus“. An integral part of the composition is a tape of Rautavaara’s sound recordings of Arctic birds, which must be played whenever an orchestra plays this piece.

Here is an excerpt:

Rautavaara has not only underlaid his composition with tape recordings of birdcalls, but his entire composition revolves around the sound character of the Nordic birdcalls and is completely attuned to it and to the surrounding landscape – you can just hear, this could not have been at Lake Garda. An assimilation at its best!

By the way, he has down-octavated the singing swan voices (at the end of the excerpt) twice and thus alienated them.

For comparison, original recordings of Whooper Swans wintering with us at the Lech:

♫ WHOOPER SWANS, trombone sounds with duet singing on January 1, 2017, 01.01.2017 Lechstau 92 at 12:50 pm ♫

I remind you once again that music consists of organized sounds and that since the modern age (including jazz) these are not only harmonic sounds and chords, as they have determined the development of Western European music, but that harmonic sounds are mixed many times with sounds and noises that are unusual or disharmonic for our ears.

In this, the Starling, who also inspired Mozart to unusual sounds, is a star among modern musicians as among virtuoso singing birds – he mixes sounds and noises so masterfully and sings in such a complex way that the structures of his singing have not yet been deciphered even by research (despite all the technical means available). His mostly four-part singing consists of changing imitations, variations, noises, whistles and sounds and apparently follows its own star grammar. And of course he can sing in two voices, two voices at the same time from one and the same „throat“, the syrinx. I have dedicated an extra page to him in the booklet to my second CD.

In 2018, the Starling has become Bird of the Year. Because, unfortunately, its numbers are also in decline, although there are still between 0.5 and 1.2 million breeding pairs in Bavaria. Our small village Hagenheim is currently still a real Starling village, where the starling boxes are occupied every year with more than 50 breeding pairs.

So birds here and there are classical, but first of all very modern musicians, and have been for thousands of years. Which is quite an understatement! The beginning of the development of bird songs is dated back by science to about 60 million years – for sure they have been singing a long time before the appearance of humans on this globe!

And they have mastered all the musical „tricks“!

First of all, sounds and instrumental sounds, which they mix with their vocal sounds:

Zunächst einmal Geräusche und Instrumentallaute, die sie mit ihren Stimmlautenen mischen:

In addition, there is the high art of quarter and third notes, glissandi, coloratura, collective and individual improvisations, mixtures of timbres and reverberation effects, intonation and transposition, and, thanks to her special double vocal organ, the syrinx, two-part harmony.

And imitation and assimilation of birds‘ voices foreign to the species. In this context, one of my favorite birds from our landscape, the virtuoso Marsh Warbler:

♫ A MARSH WARBLER sings a mix with a lot of identifiable imitations in mid-June ♫

And here sings an exotic soprano singer from the Malaysian rainforest, who surprised us one early morning shortly after setting off on a long excursion with a masterly coloratura (total recording at x.-c.):

Olivier Messiaen (1908 – 1992), the great French musician, did not yet have sophisticated technical possibilities for recording bird calls. He had an absolute ear with a quite extraordinary resolving power and could distinguish about 700 bird calls and songs according to their species. When he roamed the French countryside (Camargue, Brittany, Alps, Pyrenees, Champagne, Auvergne, Charente), he transcribed the bird songs very accurately with the help of a special musical notation enhanced by signs. It was not until his later years that sound recording equipment became available to him.

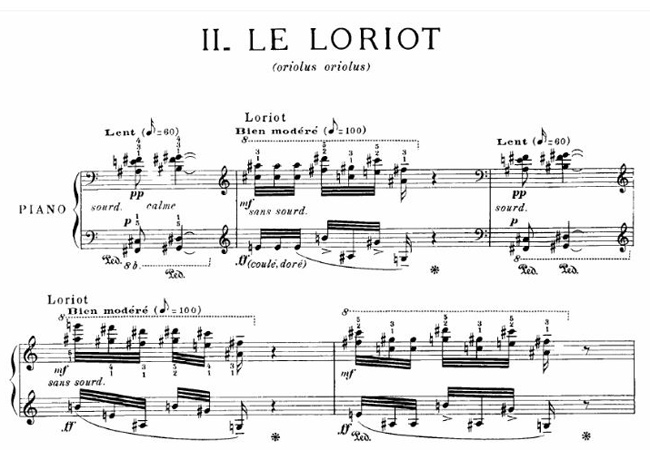

He was a pioneer of the contemporary avant-garde (twelve-tone music, serial music) – and by his own statement, nothing seemed more avant-garde to him than the song of birds and nothing more admirable than the sovereign freedom of the bird song. If one listens to his famous piano composition Catalogue d’Oiseau, in which he portrayed birds of the French landscapes, it is difficult at first, even for ornithologists, to recognize species-typical bird calls or songs. For there is nothing simply and obviously copied, imitated or assimilated. Messiaen was concerned to represent the bird calls in his music more precisely than science is able to do, because he understood them as the true, lost face of music, which must be saved for later times. Along with the particular voice of a bird, he also transcribed its surroundings – the sounds of the other birds, the whole space of sound and light in which he experienced it, the whole habitat with its manifold interweavings of voices and colors.

In the following, I have cut the individual bird depictions of Messiaen from his oriole portrait Le Loriot in the Catalogue d‘ Oiseaux one after the other:

Of course, it is much easier to play the hammering of the Chiffchaff on the piano than the flute notes of an Oriole and to adapt them to the possibilities of this instrument. So Messiaen had to octave down and slow down the bright and fast voices of the birds for his piano composition.

Now it may be easier to follow the small excerpt of Le Loriot from the Catalogue, which I have combined with an original Oriole recording from Ammersee South. It’s amazing how well this fits together!

At the beginning, briefly, in the upbeat, the heavy earthiness of the trees is to be heard, and immediately in contrast to it the gold-yellow of the Oriole, which shines between the leaves and tints the sound of its voice and that of the birds singing all around …

Messiaen, listening to the birds, apparently developed much of his own music from them: Melodies, rhythms, harmonies, timbres and structural forms, tempi and dynamics … thus expanding the compositional rules of music! When composers are inspired by bird songs, they have two main possibilities: either they adapt the bird songs, especially their melodies, into the musical language of their time – see Baroque – or they expand the rules and possibilities of their music by listening carefully to the sounds of nature.

.

What you should never lose from your eyes or ears: Birds do not address their songs to us, but to other birds, to the bird community in which they live, so different for us. This is what makes bird music so fascinating and enticingly exotic for us at the same time.

Which brings me to a particularly fascinating musician, David Rothenberg from the USA, jazz musician, composer, philosophy professor, bird lover …, who crosses this boundary by making music together with wild birds. Both with Nightingales in Berlin („now this nightingale is spoiled for science,“ said a scientist who was present at such a crossover concert) and with wild Lyrebirds in Australia. Where also the 80-year-old Messiaen, guided by the same Australian ornithologist as Rothenberg, Syd Curtis, had heard a Lyrebird in 1988 and transcribed it with the help of his musical notation.

Lyrebirds need 5 years until they are sexually mature and have perfected their songs – clear compositions with many imitations of the surrounding birds. For this purpose, they perform regular dance rituals on their natural stages. They were assigned to songbirds by scientists only after long discussions.

David Rothenberg writes: „You still make music with birds in all seriousness? people ask me. And I answer them that this is the most serious, most deeply rooted … music that I can imagine, and that I make music with birds primarily in order to get closer to the most significant, timeless sounds of life. … No response can erase the gift of song, the simple gift of human to animal and vice versa.“

lesen

H.-H. Bergmann, H.-W. Helb, Sabine Baumann: Die Stimmen der Vögel Europas. Mit CD. AULA-Verlag 2008

Csaba Bornemisca: Musik der Vögel. Braumüller Wien 1999

Silke Kipper: Die Nachtigall. Ein legendärer Vogel und sein Gesang. Insel Verlag 2022

Ambrose G.H. Pratt: Menura. Prächtiger Vogel Leierschwanz. Mit CD. Friedenauer Presse Berlin (dtsch. Übers.) 2011

Walter Streffer: Klangsphären. Motive der Autonomie im Gesang der Vögel. Verlag Freies Geistesleben 2009

Heinz Thiessen: Musik der Natur. Über den Gesang der Vögel. Angora Verlag 1978

David Rothenberg: Why Birds Sing – a Journey into the Mystery of Bird Song. BASIC Books 2005

David Geoge Haskell: Sounds Wild and Broken. Sonic Marvels, Evolution’s Creativity, and the Crisis of Sensory Extinction. VIKING 2022

hören

Olivier Messiaen: Catalogue d’Oiseaux. Robert Muraro (CD Accord 1999) – und zahllose andere Einspielungen

Dorothee Mields, Stefan Temmingh: Birds. Vögel in der Barockmusik (CD dhm – deutsche harmonia mundi 2015)

David Monacchi: eco-compositions (EMF CD 074 2008)

Einojuhavi Rautavaara: Cantus Arcticus – Angel of Dusk – String Quartet No.2 (CD apex Finlandia Records 2564 69890-8)

David Rothenberg: why birds sing (CD Terra Nova Music USA)

David Rothenberg, Korhan Erel: BERLIN BÜLBÜL (CD Terra Nova Music USA TN511 u. Gruenrekorder Hanau Gruen 158/LC 0948)

links

David Rothenberg und Michael Pestel live in ihren Studios, wo sie gemeinsam „Vogelmusik“ machen

Johannes Quistorp: Klangkosmos Vogelgesang. https://www.entfaltungderstimme.de/Klangkosmos.html

in feuerstürmen verschwinden?

in schmelzwassern untergehn?

no!

lass uns lieber herzwurzeln pflanzen

dicht unterm bogen des

sonnenstrichs

da wo sich wildnis und ödnis

begegnen

herzwurzeln

unsere keimmütter

ich lege die blaue feder

des spähervogels dazu:

er wird’s uns

mit sicherheit künden

wann denn?

irgendgewiss!

wenn die ersten herzblätter sprießen

das kann lange dauern?

ja!

so lange bis sich der sonnenbogen

wieder um unsere herzkeime

schließt

so dass sie ins kraut schießen können

und keiner sie mehr

vergisst

wünsche und träume bevölkern die luft

unsichtbar

unausrottbar

immer präsent

die der vögel sind federleicht versteht sich

und meistens von winden zerzaust,

die der menschen erdenkloßschwer

und klebrig,

die der schlangen zusammengerollt,

verknäult die von hunden und katzen.

insekten träumen schillernd bunt

und ihre winzigen wünsche

können nicht mal ein lüftchen kräuseln.

plump kommen die saurierträume daher

die uns nie verlassen haben

zackig wunschlos leer

der wind bläst durch alle hindurch

spielt damit

reibt und stößt sich daran

gibt ihnen laut

macht wetter aus träumen und wünschen

das niemand erklären kann

schließ die augen

lass sie alle

mit deinen flatternden lidern spielen

hör ihnen zu

sag nichts

sag nichts

und sing mit ihnen dein lied

Im Oktober letzten Jahres stand es fest: Das Braunkehlchen, dieser so wenig bekannte Wiesenbrüter, wird 2023 besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Denn die beiden großen Naturschutzverbände → NABU (Naturschutzbund Deutschland) und der → bayrische LBV (Landesbund für Vogel- und Umweltschutz) haben ihn zum Vogel des Jahres 2023 ausgerufen. In einer → öffentlichen Wahl, an der jedermann teilnehmen konnte, der daran interessiert war, hat der kleine vorwiegend braune Vogel, an dem nur der der dicke weiße Streifen überm Auge auffällig ist, die weitaus meisten Stimmen auf sich versammelt.

Die Aufmerksamkeit ist natürlich medial. Denn wer kennt ihn, wem fliegt er noch übern Weg? Wem sind gar seine Gesänge vertraut? Es ist immer dasselbe leidige Lied: Dem Wiesenschmätzer, wie er früher genannt wurde, fehlen die artenreichen feuchten Wiesen, die dem Flächenverbrauch und der intensivierten Bewirschaftung zum Opfer fielen und fallen. Nur hier findet er die Spinnen und Larven, Würmer und kleinen Schnecken, die er braucht, um zu überleben und seine Brut erfolgreich groß zu ziehen.

Zu meiner Schulzeit war das Braunkehlchen auf dem Lande ein wohlvertrauter Allerweltsvogel, liebevoll Wiesenclown genannt. Auf meinen Streifzügen durch ein Mosaik von Feuchtwiesen, Feldern und Mooren bin ich ihm ständig begegnet – dazu zahllosen Rebhühnern, Haubenlerchen, Wiesenpiepern, Bekassinen, nicht zu reden von einem Himmel voller Lerchengesänge.

Alwin Voigt war d e r Vogelstimmenexperte vergangener Zeiten. Ohne Tonaufzeichungs-instrumente allein auf seine Ohren angewiesen, hat er 1894 die erste Auflage seines Exkursionsbuches für das Studium der Vogelstimmen herausgegeben. Ich besitze noch die 10. Auflage von 1950. Darin heißt es zum braunkehligen Wiesenschmätzer:

Es bewohnt weder Wälder noch Park und Garten, sondern Wiesenlandschaften, und zwar von den unabsehbaren Wiesen- und Luchflächen Norddeuschlands bis herauf zu den Matten der Alpen. Bald hier, bald dort erscheint eins auf einem Hügelchen, auf der Spitze einer hohen Pflanze oder eines Pfahles und zeigt keine allzugroße Scheu, wenn man behutsam näher kommt, um seinen Anblick zu genießen. Die zart gelbbraune Brust des Männchens, der schwärzliche Querfleck unter dem Auge und das blendende Weiß darüber, das hebt sich so sauber ab gegen die dunkle Oberseite, dass es eine rechte Augenweide ist.

Da kann man nur seufzen.

Heutzutage ist das Braunkehlchen besonders in Bayern selten geworden und gilt als stark gefährdet. Die meisten Tonaufnahmen, die ich in xeno-canto, dem weltweiten Vogelstimmenforum, eingestellt habe, stammen dementsprechend vorwiegend aus geschützten Gebieten.

Warum schreibst Du in a protected area for Whinchats, fragte mich ein Schwede zu meinen Tonaufnahmen aus den Raistinger Wiesen. Ich staunte über sein Staunen, bis mir klar wurde, dass im Offenland seiner nordischen Heimat das Braunkehlchen nach wie vor, wie in alten Zeiten?, ein weit verbreiteter Allerweltsvogel ist.

Die Raistinger Wiesen am Ammersee sind so, wie Braunkehlchen sie brauchen und mögen: blüten- und strukturreich, mit dichter Krautschicht für die Nester in den Altgrasstreifen. Und mit Hochstauden und Zaunpfählen, die als Sing- und vor allem als Ansitzwarten genutzt werden. Hier haben sie einen guten Überblick übers Gelände. Von hier aus können sie am besten ihre hurtigen Jagdflüge starten.

Am Rande des Raistinger Schutzgebietes zu stehen, die schönen Schmätzer in den Altgrasstreifen oder auf hohen Halmen zu sichten – ihren kurzen, aber abwechslungstreichen Strophen zu lauschen – ihrem blitzschnellen Verschwinden und Wiederauftauchen zuzuschauen: das ist für mich reines Glück. Eine dieser Senkrechten in der Zeit, wie Arnulf Conradi das so überaus treffend formuliert hat. Im Strömen der Zeit also jener unschätzbare Moment, der innehält und die Uhr und sich selbst schlicht vergessen lässt.

Oft mischen Schwarzkehlchen, Feldlerchen, Wiesenpieper ihre Lieder in die braunkehligen Gesänge, manchmal schlagen dazu Wachteln, trillern Schwarzmilane, quärren Lachmöwen – und es erklingt ein Freiluftkonzert vom Feinsten.

Gleich zu Anfang tirilieren Feldlerchen, beginnt ein Braunkehlchen mit seinen kurzen Strophen, quärren Lachmöwen. Dann (ab 0:31) singt überraschend ein Brachvogel – ja, er singt, obwohl er bekanntlich kein Singvogel ist. Seine beiden schönschaurigen Flöten- und Trillerstrophen, anschwellend und abfallend, sind aus der Weite und Melancholie feuchter Wiesenlandschaften geformt, das ist unüberhörbar. Ab 1:15 mischt ein Wiesenpieper seinen Fluggesang dazu – und wird übertönt und abgelöst von einer steigenden Feldlerche.

Wer’s länger mag: Hier singt Anfang Juni ein Braunkehlchen seinen Frühgesang in den Raistinger Wiesen.

♫ Braunkehlchen-Gesang in den Raistinger Wiesen am 5. Juni 2022 um 6:42 ♫

Seine individuelle Note ist ein hübscher „Schnarr-Triller“ am Beginn vieler seiner kurzen, aber einfallsreichen Strophen, z.B. in 0:33, 0:44 … 4:10, 4:33 usw. Und es imitiert! Den Hausrotschwanz z.B. in 3:56. Begleitet wird es von Goldammer und Wachteln (gleich am Anfang), Feldlerchen, Feldgrillen & Co. Ebenfalls leise in 6:16 ein Brachvogelgesang.

Und hier singt ein Braunkehlchen Mitte Juni im Murnauer Moos auf einem kahlen Pappelast gleich neben der Ramsach, begleitet von Buchfink, Amsel und flüggen Jungmeisen:

♫ Ein Braunkehlchen singt im Murnauer Moos, 18. Juni 2018 9:05 ♫

Die schönsten Braunkehlchengesänge habe ich vor Jahren ganz in der Nähe meines Wohnorts, im Egelsee-Gelände mit seinen viel zu kleinen, aber feuchten Wiesenflächen aufgenommen. Hier ziehen die Steinschmätzer und Braunkehlchen gewöhnlich nur durch, knicksen eine kleine Weile auf den Weidezäunen, unternehmen ihre Jagdflüge, sind schnell wieder verschwunden. Aber das Männchen, das in der folgenden Aufnahme singt, hatte nebst einem großen Repertoire an Imitationen offenbar die Hoffnung, ein Weibchen zu finden, sang und warb unverdrossen mindestens zwei Wochen lang und fand trotz größter Anstrengung keine Resonanz:

Vögel sind Individualisten, auch und gerade in ihren Gesängen. Dieses Braunkehlchen sitzt eines Tages Anfang Juni hier und da auf Weidezäunen, singt stundenlang und ist offenbar unverpaart. Es ist ein sehr guter Sänger, der viele Imitationen integriert hat – verkürzt und auf Braunkehlchenweise, doch gut erkennbar: Dorngrasmücke (00:03, 00:06, 02:16, 02:26), Buchfink (00:20, 01:07, 3:22, 3:33), Hausrotschwanz (00:43, 01:02,01:30, 01:39, 01:55, 01:59), Rohrammer (01:15, 02:28, 02:36), Zilpzalp (01:44, 01:50, 02:32), Grauammer (02:40, 02:46). Im Hintergrund Feldgrillen.

Seitdem habe ich in diesem Areal nie wieder eines singen gehört.

Die Wahl im Oktober zum Vogel des Jahres 2023 fand natürlich in Abwesenheit der Hauptprotagonisten statt. Die hatten mit einigem Glück schon, jeder für sich allein, die Sahara überflogen, um im tropischen Afrika zu überwintern: 5000 km von hier entfernt.

Wie macht so ein kleiner Vogel das bloß?

► Der Kuckuck und alle Kehlchen sind zurückgekehrt ◄